- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Эксплуатационные свойства дизельного топлива

Эксплуатационные свойства автомобильных топлив обусловливаются совокупностью физико-химических свойств топлива, параметров рабочего процесса двигателя и характеристик условий эксплуатации, которые, выступая в роли факторов химмотологических процессов, влияют на показатели эффективности работы двигателя.

Физико-химические свойства и углеводородный состав дизельного топлива должны обеспечивать следующие эксплуатационные требования:

- Топливо должно бесперебойно подаваться в двигатель по топливной аппаратуре. Для обеспечения этого требования топливо должно обладать низкими температурами помутнения и застывания, не слишком высокой вязкостью и плотностью.

- Топливо должно обеспечивать хорошее смесеобразование в цилиндре двигателя, оно должно быть распылено и распределено в сжатом воздухе. Процесс смесеобразования зависит от системы подачи топлива, от конструкции камеры сгорания, а также от вязкости топлива и, в несколько меньшей мере, от его фракционного состава.

- Топливо должно иметь хорошие воспламенительные свойства, т.е. низкую температуру самовоспламенения и малый период задержки воспламенения. Топливо должно также обеспечить плавное сгорание рабочей смеси. Эти качества топлива характеризуются цетановым числом.

- Топливо не должно давать нагаров на форсунках и в камере сгорания. Нагарообразование замечается при применении топлив, содержащих в своем составе тяжелые остатки. Утяжеление фракционного состава приводит также к неполноте сгорании и задымленности выхлопа. Нормируемыми показателями, характеризующими эти свойства дизельного топлива являются: фракционный состав, коксуемость 10%-ного остатка, йодное число и содержание фактических смол.

- Топливо не должно содержать воду и механических примесей.

- Качество топлива, определяющее его пожарную опасность, характеризуется температурой вспышки.

- Топливо и продукты его сгорания не должны коррозировать детали двигателя.

Испаряемость дизельного топлива. Дизельное топливо должно обладать оптимальной испаряемостью. Испаряемость дизельного топлива определяется фракционным составом.

Испаряемость оказывает влияние на процессы образования горючей смеси в двигателе, воспламенение и горение, полноту сгорания, степень разжижения моторного масла, величину естественных потерь топлива при хранении, изменение качества топлива и экологию окружающей среды.

Испаряемость дизельных топлив, в настоящее время, оценивается только фракционным составом.

На сгорание топлива более легкого фракционного состава расходуется меньше воздуха, при этом, за счет уменьшения времени необходимого для образования топливовоздушной смеси, более полно протекают процессы смесеобразования. Облегчение фракционного состава топлива, например, при добавке к нему бензиновых фракций, может привести к повышению жесткости работы дизельного двигателя, определяемой скоростью нарастания давления на 1 поворота коленчатого вала, и ухудшение работы топливного насоса высокого давления.

Интересно

Из-за повышенной испаряемости топлива к моменту самовоспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя накапливается большое количество паров, воспламенение которых приводит к резкому возрастанию давления.

О фракционном составе дизельного топлива судят по результатам перегонки топлива, осуществляемой в лабораторных условиях на стандартной аппаратуре. Наиболее важными точками фракционного состава являются значения температуры выкипания 10, 50, 90 и 96% топлива.

Температура выкипания 10% топлива характеризует наличие легких фракций топлива, которые определяют его пусковые свойства. За температуру начала кипения (tн.к) принимают температуру пара, при которой в холодильник стандартного прибора падает первая капля конденсата. Для нормального запуска холодного двигателя необходимо, чтобы температура выкипания 10% топлива была не выше 140-160°С.

Температура выкипания 50% топлива (средняя испаряемость) характеризует рабочие фракции топлива, которые обеспечивают прогрев, приемистость и устойчивость работы двигателя, а также плавность перехода с одного режима на другой. Для обеспечения нормальной работы двигателя эта точка должна лежать в пределах 250-280°С.

Полнота испарения топлива в двигателе характеризуется температурой выкипания 90% и 96% топлива. При слишком высоких значениях этих температур хвостовые фракции не успевают испаряться, они остаются в жидкой фазе в виде капель и пленки, которые, стекая по стенкам цилиндра, приводят к повышенному нагарообразованию, разжижению масла и форсированному износу. Температура выкипания 90% для летних топлив обычно находится в пределах 320-340°С, а 96% – в пределах 340-360°С.

Влияние фракционного состава топлива для различных типов двигателей неодинаково. Двигатели с предкамерным и вихре-камерным смесеобразованием, вследствие наличия разогретых до высокой температуры стенок предкамеры и более благоприятных условий сгорания, менее чувствительны к фракционному составу топлива, чем двигатели с непосредственным впрыском. Время прокручивания двигателя при запуске его на топливе со средней температурой кипения 200-225ºС в девять раз меньше, чем на топливе со средней температурой кипения, равной 285ºС.

Характеристики фракционного состава дизельного топлива оценивают не только испаряемость, но и качество смесеобразования

В дизельных двигателях рабочая смесь образуется за 20-40 ° поворота коленчатого вала и составляет 0,001-0,004 с., испарение происходит при очень высокой температуре 600-800°С, при давлении 3,0-50 Мпа в конце такта сжатия. При ограниченном времени однородная качественная смесь может быть получена только при хорошем распылении и испаряемости топлива.

Испаряемость топлив из прямогонных соляровых фракций оптимизируется двумя точками фракционного состава: 50% и 90% выкипания.

В связи с тем, что при атмосферном давлении трудно определить температуру конца кипения или 96% выкипания, в некоторых стандартах определяют температуру перегонки 90% или 85 % топлива.

Единичные показатели фракционного состава нормируются по разному в зависимости от состава и предназначения топлива.

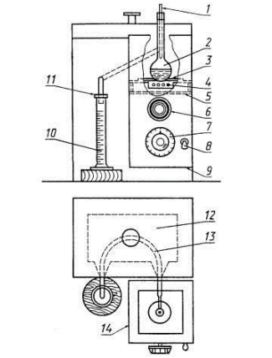

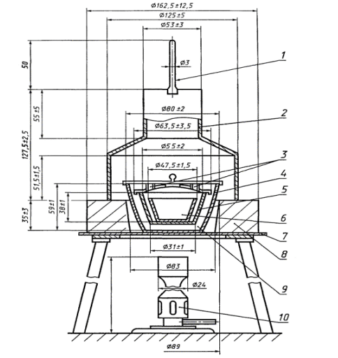

Согласно методике регламентированной ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 или ГОСТ 2177 фракционный состав определяется на аппарате разгонки нефтепродуктов АРНС-Т (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема аппарата для разгонки светлых и тёмных нефтепродуктов АРНС-Т: 1 – термометр; 2 – колба для перегонки; 3 – асбестовая прокладка; 4 – электрический нагревательный элемент; 5 – подставка; 6 – ручка для регулирования положения колбы; 7 – диск для регулирования нагрева; 8 – выключатель; 9 – открытое дно кожуха; 10 – мерный цилиндр; 11 – фильтровальная бумага; 12 – охлаждающая баня; 13 – трубка холодильника; 14 – кожух

Воспламеняемость в основном определяет характер сгорания топлива в цилиндре двигателя, а также является главным показателем пригодности топлива для двигателей с воспламенением от сжатия различных типов.

Воспламеняемость – эксплуатационное свойство, характеризующее особенности и результат процесса воспламенения

Воспламенение – возникновение очага пламени за счет окисления топливо-воздушной смеси под воздействием внешнего давления, температуры, источника зажигания, разряда статистического электричества либо за счет самоускорения экзотермических химических реакций – самовоспламенения.

Горючесть – эксплуатационное свойство, характеризующее особенности и результат процесса горения паров топлива с воздухом, протекающего в камере сгорания двигателей.

Характеристикой эффективности сгорания топлива в двигателе с воспламенением от сжатия является цетановое число – процентное (по объему) содержание цетана (С16Н34) в смеси с альфаметилнафталином, которое по характеру самовоспламенения эквивалентно топливу, испытуемого в стандартных условиях.

В двигателе от сжатия топливо самовоспламеняется в воздухе, а смесеобразование осуществляется не посредственно в камере сгорания и к началу воспламенения не заканчивается, а развивается одновременно с горением.

Физико-химические преобразования рабочей смеси в дизельном двигателе представляют собой единый непрерывный процесс:

- с впрыском топлива и заканчивается началом самовоспламенения- период задержки самовоспламенения, в течение которого протекают предпламенные процессы;

- вторая включает время интенсивного турбулентного горения топливовоздушной смеси с резким увеличением давления;

- третья фаза включает время замедленного или регулируемого горения за верхней мертвой точкой при снижении давления и завершается к концу впрыска топлива; последняя фаза включает время догорания топлива.

Чем выше цетановое число (ЦЧ), тем лучше воспламеняемость топлива. От цетанового числа дизельного топлива во многом зависят такие важные эксплуатационные показатели, как легкость запуска холодного двигателя, его быстроходность и плавность сгорания топлива.

Однако, с повышением цетанового числа топлива сверх оптимального, обеспечивающего работу дизельного двигателя с допустимой жесткостью (менее 0.5 МПа/ПВК), ухудшается его экономичность в среднем на 0,2-0,3 и дымность отработавших газов.

Цетановое число дизельного двигателя зависит от их углеводородного состава. Наиболее высокими ЦЧ обладают нормальные парафиновые углеводороды, причем с повышением их молекулярной массы ЦЧ повышается, а по мере разветвления – снижается.

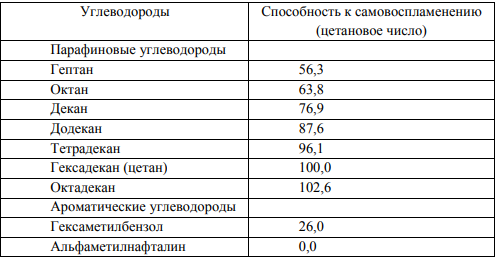

В таблице 1 приведены значения ЦЧ некоторых широко известных углеводородов.

Таблица 1. Цетановые числа некоторых углеводородов

Эталонные топливные смеси для определения ЦЧ составляют путем смешивания в разных пропорциях цетана (гексадекана), у которого ЦЧ принято равным 100, и ароматического углеводорода альфаметилнафталина, у которого ЦЧ=0.

Следуют отметить, что самые низкие ЦЧ присущи ароматическим углеводородам, не имеющим боковых цепей. Ароматические углеводороды с боковыми цепями имеют более высокие ЦЧ и тем больше, чем длиннее боковая парафиновая цепь.

Непредельные углеводороды характеризуются более низкими ЦЧ, чем соответствующие им по строению парафиновые углеводороды ЦЧ. Нафтеновые углеводороды обладают невысокими ЦЧ, но лучшими, чем ароматические углеводороды. Нафтеновые углеводороды обладают невысокими, но лучшими ЦЧ, чем ароматические углеводороды.

Исследование процесса сгорания в дизельных двигателях (ДД) показывает, что при некоторых условиях в них так же, как и в бензиновых двигателях, сгорание сопровождается стуками, подобными детонации. Однако природа этих стуков в дизеле и условия их возникновения совершенно противоположны тем, которые наблюдаются в бензиновых двигателях.

Общность стуков (жесткой работы) в дизельных двигателях (ДД) и детонации в бензиновых двигателях заключаются в том, что они возникают в результате очень большой скорости нарастания давления. В двигателях у дизеля они вызываются запаздыванием воспламенения сразу же при входе в камеру сгорания. В этом случае, давление в цилиндре нарастает плавно, и двигатель работает «мягко», без стуков.

Когда период воспламенения получается большим, то в камере сгорания накапливается топливо и дает взрывное сгорание. В этом случае давление нарастает скачкообразно, и двигатель работает «жестко», со стуками.

Период запаздывания воспламенения есть время, от момента впрыска топлива в цилиндр ДД, до момента воспламенения его, и измеряется в градусах поворота коленчатого вала. Углеводороды, входящие в состав ДТ, обладают различными периодами запаздывания воспламенения (ПЗВ) и различными характерами сгорания. Парафиновые углеводороды с прямой цепью имеют малый период запаздывания воспламенения, сгорают плавно, без стука в цилиндре, и для их воспламенения не требуется высокой степени сжатия.

Ароматические углеводороды обладают большим периодом запаздывания воспламенения, и для их воспламенения требуется высокая степень сжатия.

Нафтеновые же углеводороды по периоду запаздывания воспламенения занимают промежуточное положение между парафиновыми и ароматическими углеводородами.

Интересно

Основные требования к ДТ – низкая температура воспламенения и обеспечение воспламенения топлива в цилиндре двигателя в наикратчайшее время после поступления его в камеру сгорания. Это свойство ДТ зависит от его химической природы.

Топлива парафинового основания с прямой цепью, вызывающие детонацию в бензиновых двигателях, наиболее желательны для ДД. Ароматические топлива, стойкие в отношении детонации в бензиновых двигателях, сгорают в дизеле неравномерно, вызывают стуки, поэтому они нежелательны для ДД.

Топлива нафтенового основания занимают промежуточное положение между парафиновыми и ароматическими топливами.

Для определения ЦЧ существует несколько методов: критической степени сжатия (КСС), периода запаздывания воспламенения (ПЗВ) и совпадения вспышек (СВ).

Первые два метода имели существенные недостатки и были заменены последним. Метод совпадения вспышек нашел в настоящее время широкое применение и был принят еще в СССР в качестве стандартного (ГОСТ 3122). Моторные качества ДТ принято оценивать на одноцилиндровой установке типа ИДТ-69 или ИДТ-90, используя в качестве эталона цетан и альфа-метилнафталин, и выражать ЦЧ.

Цетан – углеводород нормального парафинового ряда С16Н34 имеет малый период запаздывания воспламенения. Его цетановое число принято условно за 100

Альфа-метилнафталин С11Н10 будучи углеводородом ароматического ряда, трдно воспламеняется и имеет большой период запаздывания. Его ЦЧ принято за нуль.

Вначале, в качестве первичного эталона применялся цетен (С16Н32). Так как цетан более устойчив при хранении, чем цетен, и приготовление его проще и дешевле, то в настоящее время в качестве эталона применяется цетан.

Цетеновое число всегда выше чем, ЦЧ для одного и того же топлива. Разница для низких значений составляет не более 2 – 3 пунктов. По мере увеличения цетенового числа расхождение увеличивается. Так, ЦЧ = 60 соответствует цетеновому числу 68, ЦЧ = 70 – цетеновому числу 80, а ЦЧ = 88 – цетеновому числу – 100.

ЦЧ определяют по ГОСТ 3122, сравнивая воспламеняемость испытуемого ДТ с эталонным (смеси цетана с α-метилнафталином в разных соотношениях).

Имеется множество расчетных формул для определения ЦЧ ДТ, например по их плотности ρ и кинематической вязкости υ

ЦЧ = (υ+17,8)1,5879\ ρ

Или исходя из углеводородного состава

ЦЧ= 0,85Сп+0,1Сн-0,2Са

Где Сп, Сн, Са – содержание парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов, соответственно.

По этим формулам можно лишь приблизительно рассчитать ЦЧ. Они не пригодны для топлив с присадками, которые повышают ЦЧ, а также для топлив, в состав которых входят бензиновые фракции.

За рубежом для характеристики воспламеняемости топлива наряду с ЦЧ используют дизельный индекс (ДИ) вычисляемый по формуле:

ДИ = tан ρ\100

Где tан – анилиновая точка (определяют по ГОСТ 12829 в С и пересчитывают в F: F=1,8С+32) ρ – плотность, градусы АПИ

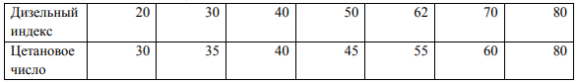

Таблица 2. Зависимость между дизельный индекс и цетановое число дизельного топлива

В таблице 2 приведена зависимость между дизельным индексом и ЦЧ топлива. Чем выше температура кипения топлива, тем больше цетановое число, и эта зависимость носит почти линейный характер; лишь для отдельных фракций ЦЧ может снижаться, что объясняется их углеводородным составом.

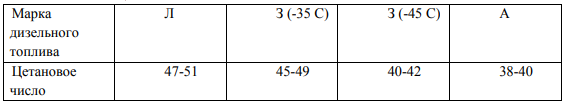

Отечественная промышленность выпускает ДТ следующих марок летние (л), зимние (з) и арктические (а). ЦЧ ДТ различных марок, вырабатываемых отечественной промышленностью, характеризуются следующими значениями величин, и представлены в таблице 3.

Таблица 3. Цетановые числа дизельного топлива

Нормальный запуск и плавная работа дизельной техники в зимний период осуществимы на топливе с цетановым числом 40-50 ед. а в летний период, как минимум, – с цетановым числом 50-51 ед.

ДТ в двигателях протекает по трубопроводам малого диаметра, через фильтры тонкой очистки, иногда при крайне низких температурах. Поэтом температура застывания и вязкость этих топлив имеют большое значение. Наиболее жесткие требования по температуре застывания предъявляются к арктическим и зимним сортам топлива (соответственно А – минус 60 С и З – минус 45).

При уменьшении ЦЧ периода запаздывания воспламенения увеличивается, это приводит к резкому увеличению Рmax и dP\dφ. при малых углах опережения впрыска периода запаздывания воспламенения сокращается, но мощность двигателя и полнота сгорания падают, так как при этом большая часть топлива сгорает в третьей фазе.

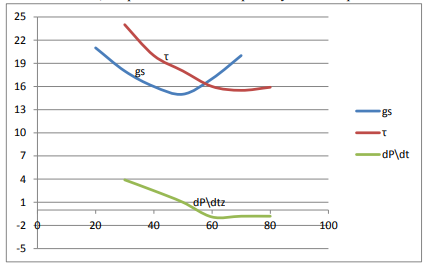

При уменьшении продолжительности впрыска при одном и том же количестве подаваемого за цикл топлива периода запаздывания воспламенения изменяется незначительно, но Рmax и dP\dφ увеличиваются, возрастают мощность и жесткость работы двигателя (рисунок 2.)

При увеличении степени сжатия повышается температура и давление в момент начала впрыска топлива, что приводит к снижения скорости нарастания давления, уменьшению жесткости работы двигателя, сокращения индикаторного удельного расхода топлива.

Рисунок 2. Влияние цетанового числа на период задержки воспламенения т, удельный расход топлива gs и скорость нарастания давления.

При повышении цетанового числа топлива скорость нарастания давления снижается и уменьшаются жесткость работы двигателя, расход топлива и дымность отработавших газов.

С повышением цетанового числа сверх, оптимального ухудшается экономичность двигателя в среднем на 0,2-0,3 % на единицу цетанового числа и повышается дымность отработавших газов.

Оптимальным ЦЧ ДТ до недавнего времени считалось ЦЧ = 40 – 50. Применение топлив с ЦЧ < 40 приводило к жесткой работе двигателя, а повышение ЦЧ > 50 – к увеличению удельного расхода топлива за счет уменьшения полноты сгорания.

В то же время, сейчас, в промышленно развитых странах создаются новые, все более мощные дизельные двигатели, требующие применения ДТ с более высокими значениями ЦЧ.

Температура вспышки характеризует пожароопасности дизельных топлив. Температурой вспышки называется температура, при которой пары нефтепродукта в смеси с воздухом в определенных условиях при поднесении огня загораются и происходит короткий взрыв.

Температура вспышки – одна из характеристик, используемая для определения степени горючести.

Температуру вспышки определяют:

- ГОСТ 6356-75. Сущность метода заключается в определении самой низкой температуры горючего вещества, при которой в условиях испытания над его поверхностью образуется смесь паров и газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна высока для последующего горения. Для этого испытуемый продукт нагревается в закрытом тигле с постоянной скоростью при непрерывном перемешивании и испытывается на вспышку через определенные интервалы температур.

- ГОСТ 4333-87. Сущность метода заключается в нагревании пробы нефтепродукта в открытом тигле с установленной скоростью до тех пор, пока не произойдет вспышка паров (температура вспышки) нефтепродукта над его поверхностью от зажигательного устройства и пока при дальнейшем нагревании не произойдет загорание продукта (температура воспламенения) с продолжительностью горения не менее 5 с.. Основными различиями между существующими методиками является использование открытого или закрытого тигля, наличие или отсутствие перемешивания образца внутри тигля и диапазон температур в котором ожидается температура вспышки.

Склонность к образованию отложений – эксплуатационные свойства, характеризующее особенности и результат процессов образования отложений продуктов превращения топлив при эксплуатации техники.

Отложения изменяют тепловой режим двигателя, ухудшают подачу топлива, увеличивают износ и надежность эксплуатации.

Отложения по своим свойствам подразделяются на лаки, нагары и осадки.

Лаки – плотные продукты окислительных превращений на горячих поверхностях металла

Для предотвращения образования лаковых отложений топливо должно обладать хорошими моющими свойствами – способностью противостоять окислению и уплотнению продуктов окисления углеводородов, их адсорбции и коагуляции на горячей металлической поверхности.

Для предотвращения образования нагара топливо и масло должны иметь низкую нагарообразующую способность, что зависит от их основного углеводородного состава, наличия примесей, типа и концентрации присадок.

Осадки – липкие, мазеподобные вещества темно-коричневого или черного цвета, состоящие из продуктов низкотемпературного окисления углеводородов, продуктов уплотнения, механических примесей и воды. Забивают элементы топливосистем, ухудшают фильтрование и подачу топлива. Для предотвращения образования осадков топливо должно обладать высокой химической стабильностью.

Склонность дизельных топлив к образованию отложений в двигателе при квалификационных испытаниях оценивается единичными показателями:

- зольностью;

- коксуемостью 10 % остатка.

Зольность, масса твердого неорганического остатка (золы), образующегося после полного сгорания образца горючего вещества (угля, торфа и др.) в определенных условиях. Выражается обычно в % от массы анализируемого образца и обозначается А. Зольность позволяет качественно судить о содержании в изучаемом образце органических и минеральных веществ. Как правило, чем ниже содержание органических веществ, тем выше зольность.

Большое количество смолистых веществ в топливе может вызвать неполное сгорание топлива и образование нагара, отлагающегося на клапанах, в камере сгорания, на поршнях и соплах форсунок. Дизельное топливо для тепловозов должно обладать минимальной склонностью к образованию кокса. Коксуемость определяют по ГОСТ 19932.

Коксуемость 10% – ного остатка испытуемого дизельного топлива вычисляют как среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, между которыми допускается расхождение не более 20 % от величины меньшего из двух полученных результатов.

На рисунке 3 представлен аппарат для определения коксуемости.

Рисунок 3. Аппарат для определения коксуемости по Конрадсону: 1 – мостик; 2 – кожух; 3 – горизонтальные отверстия; 4 – наружный стальной тигель; 5 – внутренний стальной тигель Скидмора; 6 – фарфоровый или кварцевый тигель; 7 – треугольник (подставка); 8 – подставка (изолятор); 9 – сухой песок 25 см3; 10 – горелка Меккера или любая другая газовая горелка

Совместимость с материалами характеризует способность топлив взаимодействовать с конструкционными материалами автомобиля, средств хранения, транспортирования и заправки.

Основные направления и взаимодействия:

- разрушение металлических и неметаллических материалов;

- защита металлических деталей от коррозии.

Совместимость с материалами связана с двумя основными свойствами топлив: коррозионной активностью и защитной способностью.

Испытание на медной пластине является универсальным способом оценки коррозионной активности моторных топлив, зависящей от общего содержания активных соединений серы. Проверка коррозионных свойств топлив сводится к следующему (ГОСТ 6321-69): отполированную пластинку из чистой электролитической меди погружают в испытуемое топливо и выдерживают три часа при 50°С или сутки при комнатной температуре.

Топливо не соответствует требованиям, если после испытания пластинка покрывается черными пятнами или темно-серым налетом. Коррозия резервуаров, цистерн, топливных баков, трубопроводов, деталей топливоподающей аппаратуры происходит при наличии в топливе коррозионно-агрессивных соединений, таких как, водорастворимые (минеральные) кислоты и щелочи, активные сернистые соединения, вода, низкомолекулярные органические кислоты.

Противоизносные свойства топлив – это способность снижать износ трущихся деталей.

Основным показателем антифрикционных свойств смазочных материалов является вязкость.

Вязкость – это внутреннее трение или сопротивление течению жидкости, которая определяется кинематической и динамической вязкостью

Кинематическая вязкость характеризуется текучестью жидкости при нормальных и высоких температурах.

Динамическая вязкость характеризует текучесть смазочных материалов при низких температурах.

Вязкость дизельного топлива регламентируется стандартами, так как ДТ выполняет, наряду с функцией топлива, одновременно функцию смазки и уплотнения насосов и форсунок.

При утечки через неплотности подтекающее топливо догорает и образует на распылителях форсунок нагар. Для быстроходных дизельных двигателях установлена норма вязкости топлив υ не более 8 сст. В стационарных условиях, где возможен подогрев ДТ отходящими дымовыми газами, по стандарту допускается вязкость его υ = 150 сст.

От вязкости ДТ зависит износ плунжерных пар. Нижний предел вязкости топлива, при котором обеспечивается высокая смазывающая способность ДТ, зависит от конструктивных особенностей топливной аппаратуры и условий ее эксплуатации. Вязкость ДТ в пределах 1,8-7,0 мм²\с практически не влияет на износ плунжеров топливной аппаратуры современных быстроходных дизелей.

Вязкость для ДТ нормируется в достаточно широких пределах, что обусловлено различием углеводородного состава перерабатываемых на НПЗ промышленных смесей нефтей. Попытки ограничить вязкость топлива в узких пределах приведут к сокращению ресурсов его производства, так как потребуют снижения конца кипения топлива. На процессы испарения и смесеобразования оказывают влияние, также, поверхностное натяжение и давление насыщенных паров, которые зависят от углеводородного и фракционного состава топлива.

С утяжелением фракционного состава поверхностное натяжение увеличивается (для летних ДТ оно составляет 0,03-0,032 Н\м при 20 С). Давление насыщенных паров ДТ невелико и, как правило, не превышает 0,665 кПа при 37,8 С.

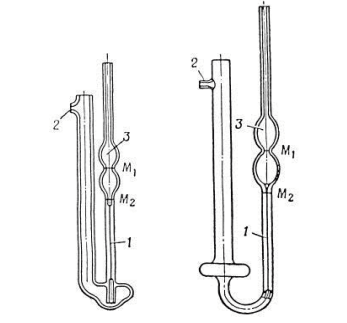

ГОСТ 33 устанавливает метод определения кинематической вязкости нефтепродуктов с помощью капиллярных стеклянных вискозиметров. Сущность определения кинематической вязкости заключается в установлении времени истечения определённого объёма жидкости через капилляр вискозиметра под действием собственной силы тяжести.

Для определения кинематической вязкости при положительных и отрицательных температурах используются вискозиметры ВПЖ-2 и Пинкевича. Вискозиметры ВПЖ-2 и Пинкевича (рисунок 4) представляют собой стеклянную U-образную трубку, в одно колено которой впаян капилляр, переходящий в два расширения. Между расширениями имеется метка М1, а внизу нижнего расширения – метка М2. В верхней части второго колена есть небольшой отвод, на который надевается резиновая трубка при заполнении вискозиметра исследуемой жидкостью.

В нижней части оба колена соединяются с помощью расширения, служащего резервуаром для стока испытуемой жидкости Вискозиметры выпускаются с капиллярами различного диаметра.

Набор вискозиметров Пинкевича состоит из вискозиметров с диаметром капилляров от 0,4 до 4 мм.

Рисунок 4. Вискозиметры ВПЖ-2 и Пинкевича: 1 – капилляр вискозиметра; 2 – отводная трубка; 3 – расширение вискозиметра

Наряду с вязкостью плотность, также обеспечивает нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования.

Плотность дизельных топлив определяется по ГОСТ 3900 ареометром

Сущность определения плотности ареометром заключается в фиксации уровня нефтепродукта на его шкале при различной глубине погружения ареометра в жидкость. Чем глубже погружается ареометр в нефтепродукт, тем меньше его плотность. Ареометр (нефтеденсиметр) представляет собой стеклянную пустую трубку переменного сечения, запаянную с обоих концов. Внизу ареометра имеется груз, вверху – шкала плотности.

Масса ареометра точно отрегулирована. Ареометры выпускают трех типов. У ареометров первого типа цена деления шкалы равна 0,0005 г/см3, у ареометров второго и третьего типов – 0,001 г/см3. У ареометров первого и второго типов имеются термометры. У ареометров третьего типа термометров нет. Для испытуемого дизельного топлива подбирают ареометр с 780-860 делением шкалы плотности. Затем подбирают цилиндр по высоте таким образом, чтобы при определении обеспечить погружение ареометра на всю его высоту.

Прокачиваемость – эксплуатационное свойство, характеризующее особенности и результат процесса прокачки топлива по трубопроводам и топливным системам.

Прокачиваемость оценивается низкотемпературными свойствами и степенью чистоты топлива.

Бесперебойная работа топливной аппаратуры двигателей в условиях низких температур окружающего воздуха, текучесть и прокачиваемость топлив обеспечиваются только за счет хороших низкотемпературных свойств топлив. Прокачиваемость топлив, являясь функцией химического состава, с физико-химической точки зрения может быть охарактеризована их вязкостью, температурой застывания и помутнения.

При низких температурах происходит кристаллизация и потеря текучести.

Топливные системы сложны. Зазоры между трущимися деталями в топливных системах составляют 7-10 мкм, и твердые частицы в топливе должны отсутствовать, иначе произойдет нарушение нормальной работы.

Интересно

Низкотемпературные свойства, определяют функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива. К основным низкотемпературным свойствам дизельных топлив относятся три показателя: температура помутнения – tп, температура застывания – tз и предельная температура фильтруемости – tф.

Под температурой помутнения tп понимают температуру, при которой из топлива начинают выпадать первые кристаллы парафина, которые при дальнейшем понижении температуры растут, соединяются вместе и оседают на фильтрах тонкой очистки, в результате чего подача топлива прекращается.

Тертерян Р.А. дает несколько другое определение этому показателю: температурой помутнения tп называется максимальная температура, при которой визуально наблюдается фазовая неоднородность топлива, появляются мелкие кристаллики, хлопья.

Температурой застывания tз называется температура, при которой топливо теряет подвижность при малых усилиях сдвига. При этой температуре дизельное топливо полностью теряет свою подвижность из-за образования кристаллической сетки, возникающей при сращивании крупных кристаллов парафина при дальнейшем охлаждении топлива.

До недавнего времени считалось, что низкотемпературные свойства дизельного топлива в достаточной мере характеризуются двумя параметрами – температурой помутнения – tп, и температура застывания – tз. Однако, с эксплуатационной точки зрения эта характеристика необъективна. При перекачке топлива под давлением кристаллическая структура парафинов механически разрушается и топливо может приобрести свойства текучести при температурах ниже температуры застывания.

Сейчас в стандарты многих стран введен еще один параметр – предельная температура фильтруемости. Показатель предельной температуры фильтруемости (tф) характеризует минимальную температуру, при которой заданный объем топлива перекачивается через стандартный фильтр за определенный промежуток времени. Этот показатель в России введен с 1981 г., и определяется по ГОСТ 22254-92. ГОСТом 20287-74 предусмотрено 2 метода оценки температуры застывания нефтепродуктов: метод А и метод Б.

Сущность методов заключается в предварительном нагревании образца испытуемого нефтепродукта с последующим охлаждением его с заданной скоростью до температуры, при которой образец остается неподвижным. Указанную температуру принимают за температуру застывания.

Основное отличие методов заключается в том, что по методу А для предотвращения влияния всех имевших ранее термических воздействий на продукт, проводят предварительную термическую обработку образца, нагреваемого до 100ºС, затем проводят охлаждение до комнатной температуры, после чего через 24 часа хранения образец вновь нагревают, но до 45ºС и затем определяют температуру его застывания. По методу Б нагрев топлива до 50ºС осуществляют непосредственно перед определением температуры застывания.

Температуру помутнения определяют по ГОСТ 5066 (второй метод). Сущность метода состоит в охлаждении пробы топлива и определении температуры помутнения.

Предельную температуру фильтруемости определяют по ГОСТ 22254-92. Метод заключается в постепенном охлаждении с интервалом в 1 С и стекании его через проволочную фильтрационную сетку при вакууме 20 МБар. Определение ведут до температуры, при которой кристаллы парафина, выделенного из раствора на фильтр, вызывают прекращение или замедление протекания в такой степени, что время наполнения пипетки превышает 60 с., или топливо не стекает полностью обратно в измерительный сосуд.

Разность между температурой помутнения и предельной температуры фильтруемости не должна превышать 10ºС.

Для обеспечения требуемых температур помутнения и застывания зимние ДТ получают, в основном, облегчением фракционного состава с 360ºС до 320ºС для топлива с температурой застывания = -35ºС и до 280-300ºС для топлива с температурой застывания – 45ºС.

Следует отметить, что ресурсы ДТ тесно связаны с его фракционным составом. Для получения ДТ с температурой застывания -35ºС и температурой помутнения -25ºС требуется понизить температуру конца кипения с 360ºС до 320ºС, а для топлива с температурой застывания -45ºС и температурой помутнения -35ºС до 280ºС, что приводит к снижению отбора дизельного топлива от нефти.

Степень чистоты топлива. Этот показатель определяет эффективность и надежность работы двигателя, особенно топливной аппаратуры. Для плунжеров и гильз топливных насосов зазоры составляют 1,5 – 4,0 мкм. Частицы загрязнений, размер которых > 4,0 мкм, вызывают повышенный износ деталей топливной аппаратуры, что предопределяет и соответствующие требования к очистке ДТ.

Чистоту топлива оценивают коэффициентом фильтруемости, который представляет собой отношение времени фильтрования через фильтр из бумаги БФДТ при атмосферном давлении десятой порции фильтруемого топлива к первой. На фильтруемость топлива влияет наличие воды, механических примесей, смолистых веществ, мыл нафтеновых кислот.

В товарных ДТ содержится, в основном, растворенная вода – от 0,002 дл 0,008 % (гидрид-кальциевый метод определения), которая не влияет на коэффициент фильтруемости.

Однако влияние этого фактора неоднозначно. Присутствие в ДТ поверхностно-активных веществ – мыл нафтеновых кислот, смолистых и сероорганических соединений – усугубляет отрицательное влияние эмульсионной воды на фильтруемость топлив. Достаточно (15 – 20)×10¯⁴ % мыл нафтеновых кислот, образующихся при защелачивании ДТ, чтобы коэффициент фильтруемости повысился с 2 до 4-5.

На фильтруемость дизельного топлива влияет наличие воды, механических примесей, смолистых веществ, мыл нафтеновых кислот. В товарных дизельных топливах содержится, в основном, растворенная вода –от 0,002 до 0,008% (гидрид-кальциевый метод определения), которая не влияет на коэффициент фильтруемости. Нерастворенная в топливе вода -0,01 % и более – приводит к повышению коэффициента фильтруемости.

Механические примеси определяют по ГОСТ 6370-83. Сущность метода заключается в фильтровании испытуемых продуктов с предварительным растворением медленно фильтрующихся продуктов в бензине или толуоле, промывании осадка на фильтре растворителем с последующим высушиванием и взвешиванием.

Содержание воды определяют по ГОСТ 2477. Сущность метода состоит в нагревании пробы нефтепродукта с нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной воды.

Статьи по теме

- Зависимость топливной экономичности автомобиля от температурного режима основных агрегатов при эксплуатации в условиях холодного климата

- Факторы, способствующие снижению расхода топлива

- Топливная экономичность как основной эксплуатационный фактор автомобильного транспорта на Севере

- Дизельные топлива, их классификация, требования к ним по Российским ГОСТам

- Эффективность работы дизельного двигателя

- Европейские стандарты Евро-5 и Евро-6

- Маркировка автомобильных бензинов

- Свойства автомобильных бензинов

- Очистка и переработка нефти

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)